Umwelt Imker Peter Bünting gab wertvolle Hinweise zum Umgang mit Hautflüglern

Schortens– /Peter Bünting kann sich derzeit vor Arbeit kaum retten. Jeden Tag schwärmt der Sander Imker, der zu den Hautflüglerbeauftragten des Landkreises Friesland zählt, zwei- bis dreimal aus, um Bienenschwärme einzusammeln, die ihm gemeldet wurden. Deshalb hätte er nie im Mai einen Vortrag gehalten. „Haben Sie neulich die Feuerwehr durch Roffhausen fahren sehen?“, fragte er seine Gäste beim Heimatverein Schortens von 1929 e.V. „Das war ich. Aus 14 Metern Höhe haben wir am Kindergarten dort einen Bienenschwarm eingefangen“. Die Telefone laufen heiß. Seine Kollegen in Zetel haben sogar sechs bis sieben Schwärme in den letzten Tagen eingefangen. Sie entstehen, wenn es ein großes Nahrungsangebot gibt. Dann bestimmt das Volk die Teilung, legt eine neue Zelle für die Königin an, die in 16 Tagen schlüpft. Kurz vorher schwärmt der Schwarm aus. In der Natur könnten diese abgeteilten Schwärme nicht überleben, da es an hohlen Bäumen oder Spechthöhlen bis 60 Liter fehle. „Völker kann man nicht genug haben. Außerdem gibt es viele Neu-Imker“, sagte Peter Bünting. Auf seinem Stand habe er noch fünf Kästen frei. Seinen mit geschätzten 50 000 Bienen größten Schwarm hat er gerade am Klosterpark eingefangen. Sonst seien Schwärme halb so groß. Zehn Bienen bringen ein Gramm auf die Waage. In seinen Bienen-Transportkasten passten sie kaum hinein. Auch Hummelvölker hat er bereits gerettet, wenn sie Bauvorhaben im Wege standen. Sie wurden fünf Kilometer weiter abgesetzt, etwa das Doppelte ihres Flugradius‘.

Es war 2011 in Schweden, als Peter Bünting in einem Naturkundemuseum einem Bienenschwarm zwei Stunden lang fasziniert zusah. Da fiel ihm sein Traum, sich mit Bienen zu befassen, wieder ein. Heute gibt es beim Regionalen Umweltzentrum ebenfalls einen Schaukasten mit drei Rähmchen und demnächst einen in Alt-Marienhausen, berichtete der Sander. Dort stehen auch zwei traditionelle Stülper aus Roggenstroh, die er 2023 belegen will. Zum Hautflüglerbeauftragten sei er dann geworden, als dieses Amt vergeben wurde und er nicht, wie viele andere, einen Schritt zurück tat.

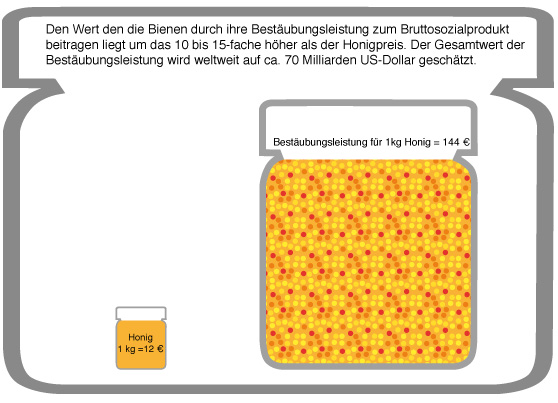

Peter Bünting beklagte das massive Bienensterben. 70 Prozent des Unkrautvernichters Glyphosat kaufe die Deutsche Bahn. Diese sei schuld daran, dass sieben seiner Bienenvölker in Sanderbusch starben, die am Bahndamm standen und begast wurden, obwohl im Protokoll der Fahrt stand, der Lokführer habe die Bienenstöcke wahrgenommen. Und ein Volk habe immerhin den Wert von 400 Euro. Kürzlich habe er eine Karikatur gesehen, in der Menschen Mückengitter, Insektenvernichter und Honig kaufen wollten. Nicht nur Honig, sondern 80 Prozent aller Lebensmittel seien von Insektenbestäubung abhängig. Windbestäubung reiche bei weitem nicht, Erdbeeren zum Beispiel blieben dann schrumpelig. Und auch Hummeln, Schmetterlinge, Wespen, Hornissen und Fliegen bestäubten nicht annähernd so gut wie Bienen. Von denen gebe es 570 europäische Sorten, von ihnen zehn Honigbienenarten. Hummeln lebten in Völkern von nur 500 Individuen.

Solitärbienen, die 20 bis 30 Meter weit fliegen, legten ihre Eier in nach hinten geschlossenen Röhren in Bienenbrot aus Nektar und Pollen ab. Dies müsse man beim Bau eines Insektenhotels wissen. Honigbienenköniginnen schaffen bei ihrem einmaligen Begattungsflug Strecken von bis zu 20 Kilometer, werden fünf Jahre alt und in dieser Zeit 30mal begattet, aber nur beim einmaligen Begattungsflug.

Hautflügler, zu denen auch die Honigbienen gehören, können als einzige Lebewesen das Geschlecht ihres Nachwuchses selbst bestimmen. Die Arbeiterinnen der Honigbienen fliegen ein Drittel ihres Lebens und schlafen nie, haben sich damit in sechs Wochen kaputtgeflogen, und ernähren sich in der Zeit von Nektar und Honig.

Seit 1978 die Varroamilbe aus Asien eingeschleppt wurde, saugt diese die Lymphe der Maden aus, was diese verkrüppeln lässt. Drohnenbrut, die am längsten zur Entwicklung brauche, werde bevorzugt befallen.

Imker tauschen Honig gegen Zuckersirup. Je mehr Pollen eine Biene aufnimmt, desto mehr unverdauliche Asche fällt an. Die Bienen können sie erst beim ersten Ausfliegen nach drei oder vier Monaten ausscheiden. „Dann sollte man keine Wäsche im Garten aufhängen“, riet Peter Bünting. Wegen des Klimas gibt es ab Oldenburg nordwärts übrigens Bienenkästen aus Styropor statt Holz.

Helle Imkerkleidung sei Tarnung, denn Bären, die Feinde der Bienen, seien dunkel und stänken, weshalb er, bevor er zu seinen Bienen geht, ohne Shampoo duscht, sagte der Referent. Die Biene Maja sei übrigens eigentlich eine Wespe, gelb-schwarz wie Borussia Dortmund. Bienen seien so friedlich, dass er sich mitten in einen Schwarm stellen kann. Bei Wespen sei er weniger entspannt und gebe Hackengas.

Hummeln fängt Peter Bünting in 40x40x40 Zentimeter großen Kästen mit Schuhkarton darin und einem Rohr mit Klappe nach außen, die Hummeln zu öffnen lernen. Es ist einem Mauseloch nachempfunden. Von 30 Kästen sind bis zu zehn im Sommer belegt. Es gibt sogar Deichhummeln, deren Löcher aber schnell von Schafen zugetreten werden.

Bienen, Hummeln und Wespen stechen alle, wobei Wespen am aggressivsten sind. Wespen nehmen zusätzlich oft Keime auf. Hornissen, im Prinzip große Wespen, können ihr Gift dosieren. Es gibt eine europäische und eine asiatische Art. Alle diese Insekten haben 30 000 Augen pro Kopfseite und sind daher sehr bewegungsempfindlich. „Sauer, sauer, sauer“ zu sagen bringt hingegen nichts, da die Tiere kein Gehör besitzen. Die Zerstörung eines Wespennests koste 20 000 Euro, die eines Hornissennests sogar 50 000 Euro Strafe.

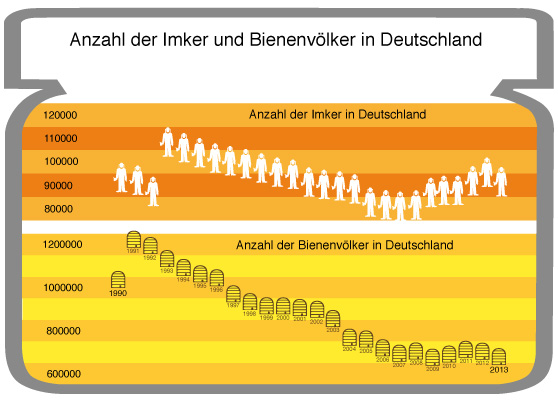

Bienen gebe es seit 80 Millionen Jahren, erfuhren die Gäste. Die Ameise stamme von ihnen ab. Männliche Ameisen können auch fliegen. Bienen bauen klimatisch perfekte Kammern, in denen es durch Zirkulationsbereiche stets 36 Grad warm sei. Um die nötige Bestäubungsleistung zu erhalten, müsste jeden Kilometer ein Volk leben. Mit 700 000 Bienenvölkern gebe es deutschlandweit ein Drittel weniger als vor 100 Jahren. „Ich habe im Winter zehn Völker verloren und kaufe mehr Futter, als ich Honig verkaufe“, berichtete Peter Bünting. Die Hälfte der verlorenen Völker hat er durch die Eingefangenen wieder ausgeglichen. Corona und die Trockenheit machen die Bienenvölker kaputt. Denn die rund 1000 Tiere starken Wespenvölker fanden wenig Nahrung, weil nicht gegrillt wurde, Cafés zu waren und viel Obst gesammelt wurde. Also gingen sie an die Bienenkörbe, auch Beute genannt. Und bei Trockenheit bilden Pflanzen Blüten, aber keinen Nektar.

Peter Büntings Fazit: Die Menschen schlagen sich um Toilettenpapier und hamstern Rapsöl, das dann die Dichtungen ihrer Motoren angreift, wenn man es als Treibstoff nutzt, und sorgen damit für teurere Pommes frites. Wie würden sich die Menschen verhalten, wenn die Lebensmittel wirklich deutlich knapper werden? Ohne Bienen wird Raps nur zu 20 Prozent bestäubt, mit Bienen zu 100 Prozent. Ohne Bienen gebe es kein Vitamin C, und Rinder, die nur Gras ohne blühende Kräuter fräßen, bekämen Mangelerscheinungen. Am liebsten würde er ständig über dem Land Samen für Blütenpflanzen verteilen, um Bienen und anderen Insekten zu helfen. Löwenzahn sei wegen seiner frühen Blüte ideal und beuge mit seinen langen Wurzeln Bodenerosion vor. Sogar an Deichinnenflächen gebe es Versuche mit Blühstreifen, sagte Peter Bünting am Vorabend des Welt-Bienentags.