Jubiläum 50 Jahre Wasserwerk Feldhausen

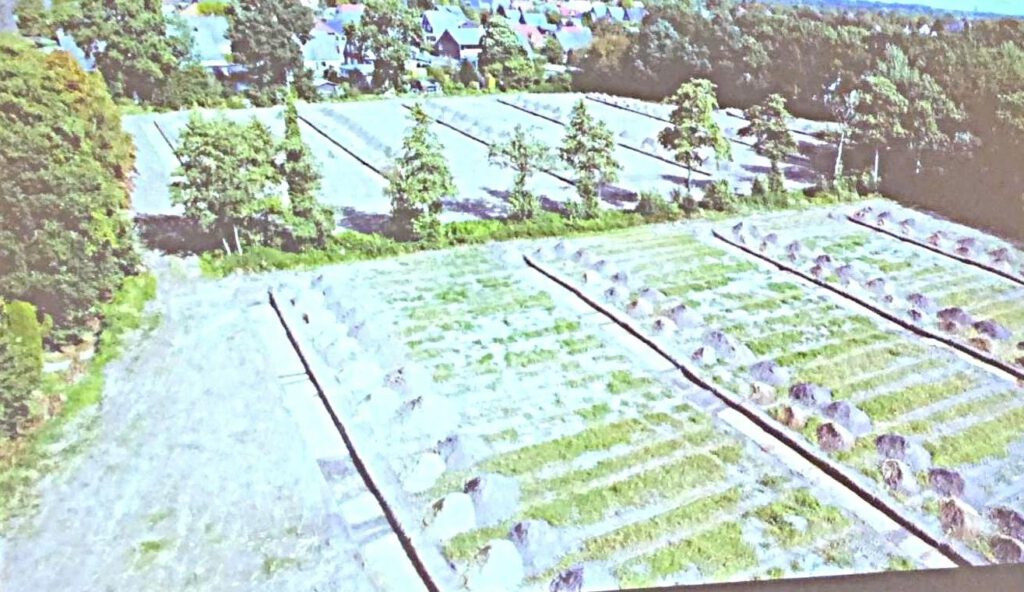

Feldhausen- /Ein halbes Jahrhundert lang prägt das Wasserwerk Feldhausen die Einfahrt nach Heidmühle. Mit dem Neubau von 1972/73 wurde das 1878 auf Druck der Admiralität errichtete Jade Wasserwerk, wie es noch an einem alten Werkstattbau verblasst zu lesen ist, hochmodern ergänzt. Kürzlich statteten Mitglieder und Gäste des Heimatvereins Schortens von 1929 e.V. dem Wasserwerk einen Besuch ab.

Die Informationen zum Bau des neuen Wasserwerks sind, abgesehen von einer großen Plakette im Innern, dürftig. Für Chemie und Anlagen zeichnete das Ingenieurbüro Henke und Katzenstein verantwortlich, Heinrich Scheven Anlagen- und Leitungsbau erledigte den maschinentechnischen Teil, den elektrotechnischen Teil die AEG-Telefunken. Architektin war Margot Falcke. „Auch unser Wasserwerk Horsten trägt ihre architektonische Handschrift“, sagt Wassermeister Harald Feith von GEW Wilhelmshaven. In der Mitte des

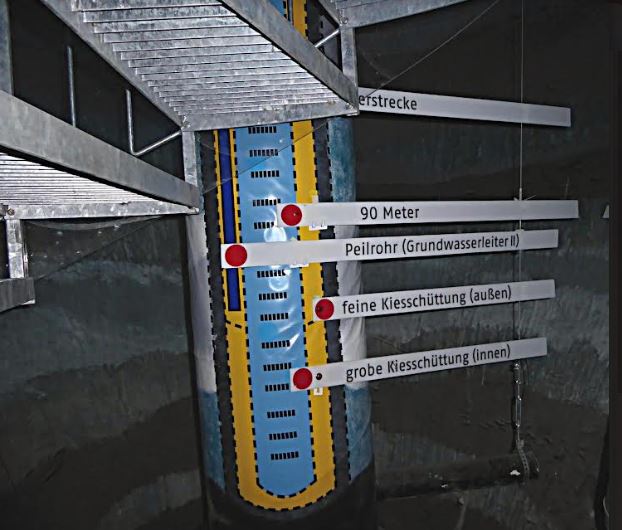

Gebäudes befindet sich das Treppenhaus mit Fahrstuhl für Zugänge zu den Filtern und dem Riesler. Aus dem Jahr 1973 stammt auch die beeindruckende Wartenwand, an der die 18 Brunnen, bis zu 80 Meter tief, fünf weitere Brunnen zur Ergänzung und das offene Leitungsnetz Wilhelmshavens mit dem Wasserturm an der Bismarckstraße überwacht werden. Der Wasserturm wird, so der Wassermeister, bis 37,6 Meter befüllt, meist über Nacht.

Die Brunnen der Wasserwerke Feldhausen, Moorsum und Moorhausen waren

Oberflächenbrunnen, deren Wasser über Rohrleitungen in Sammelschächte und von dort in die Aufbereitung floss, da man noch keine Tauchmotorpumpen einsetzen konnte. Heute sitzen solche Pumpen in acht bis zwölf Metern Tiefe, erklärt Harald Feith. Pro Stunde werden 700 Kubikmeter Wasser gefördert.

„Unser Netz ist für 150 000 Einwohner gebaut und daher an mancher Stelle

überdimensioniert. Bei längerem Stillstand müssen wir spülen. Es ist merklich, dass durch höhere Energiepreise die Industrie weniger Wasser abnimmt. Die größten Wasserverbraucher sind auf dem Voslapper Groden“, erläutert der Fachmann. Große Hitze durch Klimaveränderungen machte sich nicht bemerkbar, sagt Harald Feith. „Was Sie sehen, ist oberflächliche Trockenheit. Wir fördern aber in tiefen Schichten unter Ton. Im Jahresmittel haben wir 850 Liter Niederschlag. Von Oktober bis Mai gab es 600 bis 650 Liter, allein im

März 145 Liter, und wir haben noch fünf Monate Zeit, um auf 850 Liter zu kommen“, bekräftigt er.

Bilder von Henning Karrasch und Jürgen Niemann