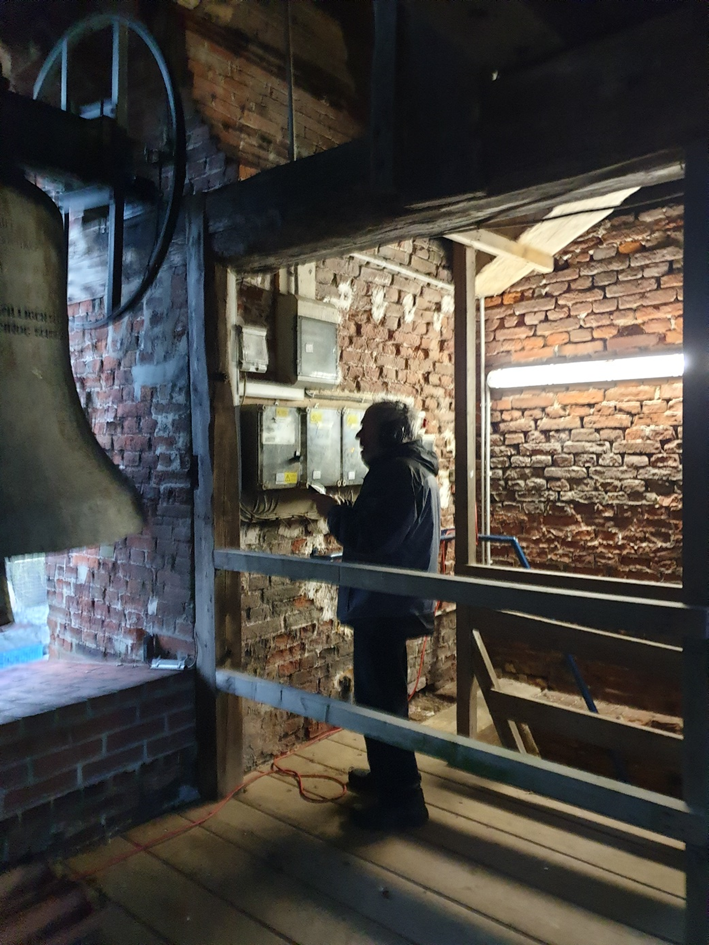

Einige Impressionen vom letztjährigen Beiern. Alle Bilder wurden von Annick Puygrenier aufgenommen und zur Verfügung gestellt.

Einige Impressionen vom letztjährigen Beiern. Alle Bilder wurden von Annick Puygrenier aufgenommen und zur Verfügung gestellt.

Flüchtlinge und Vertriebene im Niedersachsen der Nachkriegszeit, die

Wanderausstellung des Museumsverbundes für Niedersachsen und

Bremen zum Jubiläum 75 Jahre Niedersachsen, ist im Marinemuseum

zu sehen. Von unserer Ostdeutschen Kultur- und Heimatstiftung aus

dem Heimathaus sind drei Exponate zu sehen.

Unserem Vereinsmitglied Jürgen Niemann verdanken wir die folgenden Aufnahmen unserer Adventsfeier!

Johannes Peters begrüßt die Gäste, die an den festlich geschmückten Tischen Tee, Kaffee, Christstollen und Gebäck serviert bekamen.

Horst Kübeck hatte hoch- und plattdeutsche Weihnachtslieder herausgesucht und die Texte fürs Mitsingen kopiert.

Eckhard Nowak, der jetzt in Hannover wohnende Sohn der verstorbenen Schortenser Lehrerin Elsa Nowak erzählte von dem Stern von Bethlehem. Eine Zusammenfassung seines Vortrages hat er uns zur Veröffentlichung überlassen. Vorher las Johannes Peters die betreffenden Stellen aus dem Matthäus-Evangelium

Der Stern von Bethlehem

Im 2. Kapitel des Matthäus-Evangeliums im Neuen Testament wird beschrieben, auf welche Art die drei Weisen aus dem Morgenland an die Geburtsstätte von Jesus geführt wurden, nämlich von einem Stern. Aber war es wirklich ein Stern, der den drei Weisen den richtigen und weiten Weg von Babylon nach Bethlehem aufzeigte?

Im Morgenland, dem Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, hatten Astronomen in der Hauptstadt Babylon seit langen Jahren den Himmel und den Lauf der Gestirne beobachtet und alle Vorkommnisse wie gute Buchhalter in der Keilschrift der Babylonier nieder geschrieben.

Monate vor der Geburt Christi ist diesen Astronomen etwas aufgefallen, was anders war als das, was in langer Zeit vorher beobachtet und niedergeschrieben worden war: die zwei sichtbaren Himmelskörper Jupiter und Saturn waren sich im Sternbild der Fische nähergekommen, sahen dabei fast wie ein einziger aus, und hatten sich danach wieder voneinander entfernt. Konjunktionen dieser Art

waren den babylonischen Astronomen zwar bekannt, weil diese häufiger am Himmel zu sehen waren, aber dieses Vorkommnis wurde in Babylon als Erfüllung einer alten Prophezeiung interpretiert: Jupiter als König, Saturn als die Juden und das Sternbild der Fische als Richtung Palästina. Das sorgte bei den Astronomen Babylons für derart helle Aufregung, dass sie sich mit Kamelen auf den mehrmonatigen Weg machten, um dem neuen König der Juden zu huldigen.

Auch In Jerusalem, dem Ziel der drei weisen Astronomen, warteten die jüdischen Bewohner schon lange auf die Prophezeiung des Jesaja, es werde ein Messias, ein neuer König der Juden geboren werden. Christi Geburt ließ die Prophezeiungen Wahrheit werden.

Zwei lustige Geschichten rundeten die Feier ab.