Senioren Gruppe vom Pflege Butler Schortens besuchte das Heimathaus Schortens

Heidmühle- /Erstmals war jetzt eine Gruppe vom Pflege Butler in Schortens zu Gast im Heimathaus des Heimatvereins Schortens von 1929 e.V. Die Idee dazu hatte Betreuungskraft Daniela Schölzel, seit Mitte Dezember 2021 in dem Seniorenheim tätig. „Aus Versicherungsgründen darf ich leider den Bulli des Seniorenheims nicht fahren“, sagte sie. So gab es einen Sonntagsspaziergang und erklärende Worte des Vorsitzenden des Heimatvereins, Johannes Peters. Die Gäste erkannten einige Exponate der „Bauernstube“, so etwa die

Schnippelbohnenmaschine. Sie fanden sich auf Fotos im Kalender des Heimatvereins mit historischen Aufnahmen, von dem der Vorsitzende den Gästen ein Exemplar überreichte.

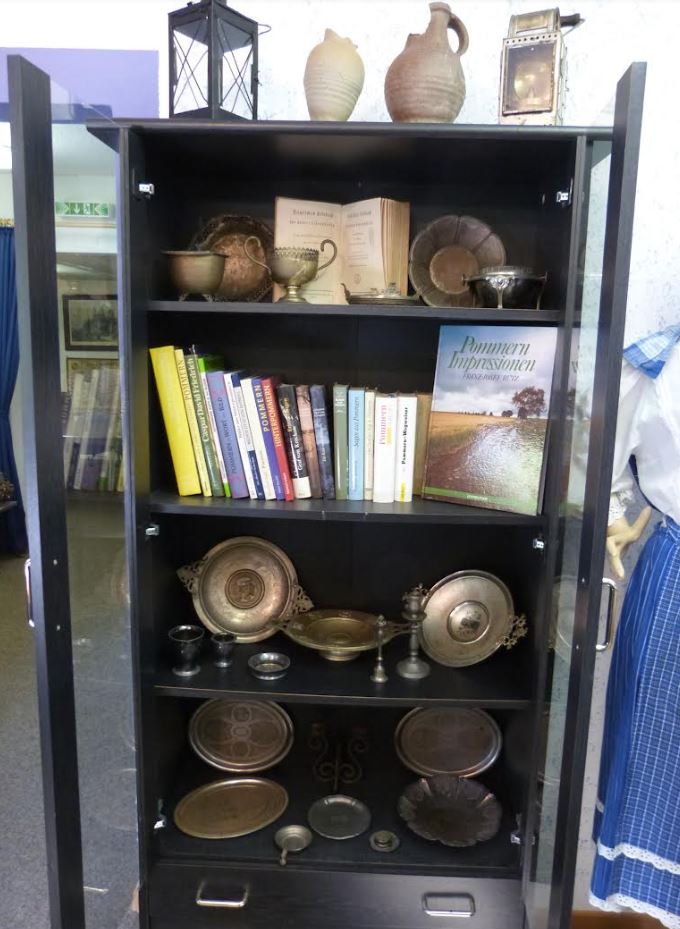

Die Gäste erzählten aus ihren Erinnerungen, angeregt durch die Exponate der Ostdeutschen Kultur- und Heimatstiftung im Heimathaus. Eine 89-jährige Besucherin war nach Beschlagnahme des Familienbesitzes aus dem Eulen-gebirge nach Schortens vertrieben worden, mit Mutter, Großeltern mütterlich-erseits und der kleinen Schwester, einem „Andenken“ des letzten Fronturlaubs des gefallenen Vaters. Eine andere Teilnehmerin erinnerte sich an die Schöfel, die ein sowjetischer Kriegsgefangener ihr in Sande herstellte. Als ihr Vater später in Sibirien in Gefangenschaft kam, sei dieser ehemalige Kriegsgefangene

dort Aufseher gewesen. Ihre Platznachbarin berichtete vom Kriegsgefangenen-lager Sande und den Kartoffeln aus dem Offiziersheim, die den Gefangenen gebracht wurden, obwohl bei Wiederholung mit Erschießen gedroht wurde. Einige der Gäste erinnerten sich an Sirenen, Nächte, in denen sie angekleidet ins Bett und später in den Bunker gingen, Brandbomben und das Aufräumen nach dem Angriff. „Wir haben in Sande einiges abgekriegt, was wohl für

Wilhelmshaven bestimmt war, sagte eine Seniorin. Einige Gäste äußerten Furcht vor einem dritten Weltkrieg. Aber auch schöne Erinnerungen gab es, etwa an Gastwirtschaften und Geschäfte.

Johannes Peters, selbst Autor im Historien-Kalender, sprach über sein Vorhaben, diesen in Regie des Heimatvereins fortzuführen.